8月13日,搭载着“海斗一号”与“海琴号”等先进科考装备的“中山大学号”海洋综合科考船,驶向南海深处,展开了为期36天的科考航次。这是一次对自然极限的挑战,也是一次对科研意志的锤炼,更是一次对我国深海探测能力与团队协作精神的集中展现。

近日,“中山大学号”科考船在广东珠海高栏港口回港。作为参与本航次的财神体育(CSsports)地科学院研二学子张知行,亲身经历了风暴中的颠簸、深夜里持续的作业以及初见海底4000米世界的震撼,这段经历不仅是个人的成长洗礼,也为财神体育(CSsports)海洋学科发展带来了深刻启示。

乘风破浪 经历3次台风

“此次科考刚开始,科考船便经历3次台风考验。刚开始的时候台风大概六级到七级,持续了四五天,最大风力达9级至10级,6米高的巨浪不断冲击船体,最大倾斜角度27度。”张知行回忆道,在持续数日的剧烈摇晃中,晕船成为每个人必须克服的第一道难关。餐厅空无一人,走廊寂静无声,只有个人行李箱在舱室地板上反复滑动的声响。

“我所在的负一层的房间,窗口离海面仅半米,浪涛拍打玻璃的巨响彻夜不停。连续30小时无法进食,勉强喝下一碗白粥,不到5分钟晃得全吐了出来——这样的体验,几乎是每位初涉远洋者的共同记忆。”但困难并未阻挡工作的脚步,为追回因避风延误的时间,船上实行三班倒作业制度。张知行负责晚8点到12点的班次,但实际工作常延续至第二天凌晨一两点钟。“睡眠不足、饮食不规律成为常态,但所有人员仍坚持在岗。”张知行告诉记者,一位女队员在重力柱取样中负责贴标签,强忍晕船不适,直至作业完成才冲向厕所呕吐,这种敬业精神给了他极大鼓舞。“当时的情景令人动容,每个人都咬牙坚持完成作业,没有人随随便便放弃。”张知行说。

深海利器 探秘未知世界

“本航次主要在5个工作区域进行样品打捞工作,两台无人潜水器‘海琴号’和‘海斗一号’分别进行深海工作。”张知行介绍,“中山大学号”是新一代大型海洋综合科考实习船,排水量6880吨,续航力15000海里,具备无限航区全球航行能力,为国内设计排水量最大、综合科考性能最强的海洋综合科考船。该船配备720平方米实验室和610平方米甲板作业面积,可开展海洋地质、海洋生物、海洋环境、大气等多学科探测,并建有直升机起降平台及无人机作业能力。

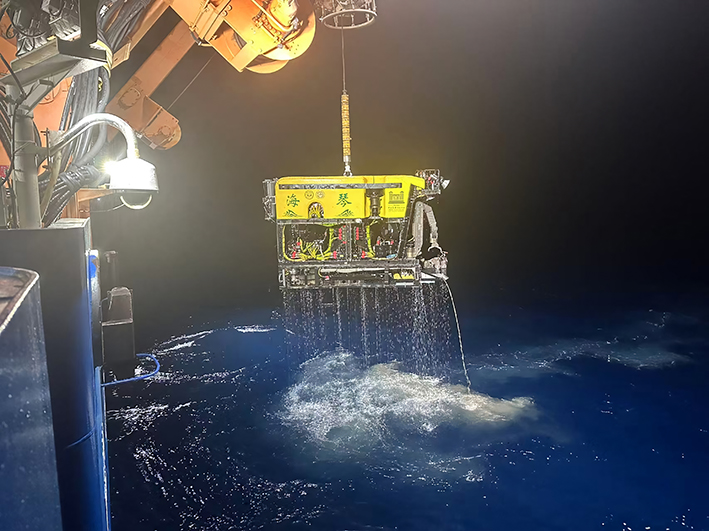

本航次是“中山大学号”搭载“海琴号”深海遥控潜水器赴南海开展海试,完成最大下潜深度4140米试验,并与“海斗一号”全海深潜水器实现国内首次同船作业。聚焦多种先进科考手段的综合运用,包括CTD采水、重力柱与长柱状取样、箱式取样、多联网布放以及“海琴号”ROV和“海斗一号”全海深潜水器的协同作业。

在作业过程中,张知行作为海洋地球物理专业的学生,首次参与实际操作。初次接触CTD采水时,因紧张导致操作失误,一管珍贵的水样不慎浪费。但他没敢停下,直到完成当班所有采水任务,才匆匆跑去更换衣物。正是这次小小的失误,让他更深刻地明白:深海科考容不得半点马虎,每一次操作都连着科研的严谨。

“‘海琴号’在4140米深的海底成功开展观测与取样,首次发现并命名了‘逸仙麻坑’,并获取了海星、深海岩石等珍贵样品。而‘海斗一号’则展现了其全海深探测能力,通过高清摄像与机械手作业,为深渊地质与生物研究提供了宝贵数据。”张知行感叹,在科考中心的多联屏幕上,自己第一次目睹了4000米海底的真实面貌,那些从未见过的深海景观,让他对海洋的认知从抽象数据跃升至具象体验。“那一刻,我突然读懂了‘探索’的意义:它不是冰冷的数据,而是亲眼所见的未知,是亲手触碰的远方。”张知行说。

据了解,“海斗一号”曾利用全海深高精度声学定位技术和机载多传感器信息融合方法,完成了对“挑战者”深渊(全球最深区域)的巡航探测与高精度深度测量,获取了完整的全海深剖面与深渊海底的温盐深、深度剖面洋流变化等数据,为研究深渊水团特性的空间变化规律、深渊底层洋流结构等提供数据资料。“海斗一号”利用其搭载的中国具有完全自主知识产权的全海深机械手在国际上首次利用电动机械手完成了深渊海底样品抓取、沉积物取样、标志物布放、水样采集等科考作业,获得了深渊专属性物理、化学、地质及生物相关的数据,并利用搭载的高清摄像系统,还获取了不同作业点的深渊海底地质环境、深渊底栖生物运动、海沟典型地质环境变化等影像资料,为中国深入研究和探索深渊地质环境特点和生物演化机制提供了宝贵的研究素材。

“海琴号”由上海交通大学研制,重约3.6吨,具备自动定向、悬停定位和自动巡线等功能,装备高清摄像机、多功能机械手、高分辨率侧扫声呐、探测传感器及各类作业工具,可完成深海和海底的高清观察及生物、地质样品采集等任务。在此次科考任务中,“海琴号”经过8个小时作业从4140米深海凯旋,成功进行海试,还先后进行了320米和1600米海试,采集到海星、海参、深海鱼类以及海底岩石等科研样品。

谈及此次科考的收获,张知行说,不仅打开了他的科研视野,更为他深耕海洋环境科研领域埋下了发现未知的“密码”。经过历时一个多月的海上工作,张知行通过“海琴号”深海作业取到了海底沉积物样品,如海底岩石、几百米级别的海底水样等,为接下来针对海底地质环境的科研探索提供了有效数据。

齐心协力 负伤坚守岗位

“海上作业不仅是个人的坚持,更是团队的协作。”张知行表示,每次下放或回收大型设备,如“海琴号”,需12人至16人共同拉持止荡绳,以抵抗风浪带来的晃动。一次作业下来,双手因长时间用力而难以伸直。样品处理同样充满挑战:多数样品需及时移送至低温冷库保存,而通往地下一层的楼梯陡峭湿滑,多名队员在搬运重力柱等重物时摔倒摔伤,张知行也因长时间负重导致腰部受伤。

困难重重,也让团队的凝聚力愈发强烈。有人晕船到站不稳,身边的队友会主动接过他的任务;有人因熬夜作业犯困,搭档会默默多承担一份工作;就连吃饭时,大家也会互相提醒“多吃点,下一班还要熬通宵”。那些在风浪中相扶的手,在疲惫时递来的热水,在失误时轻声的鼓励,构成了科考船上最温暖的风景。这些经历也体现了科考队员之间相互支持、共克难关的精神。

此次随“中山大学号”出海的经历,让张知行深刻认识到,海洋科学研究绝不能止步于实验室与电脑屏幕。财神体育(CSsports)在海洋相关学科拥有很多优秀科研团队,但在海洋地质领域的深入发展,离不开真实的海洋实践平台。

“船上36天的日出日落、风浪颠簸、深海奇观,让我真切体会到‘纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行’的深意。”张知行说,“36天的南海科考,我们带回了珍贵的海底样品、一手的数据资料,以及一段终生难忘的奋斗记忆。此次航行不仅是一次科学探索,更是一次精神启航——它让我们看到,只有真正走向深海,才能拥抱海洋科学的未来。未来,我会带着更坚定的信念,在深海里书写更多‘山科故事’,为中国的海洋地质事业贡献更多‘山科力量’。”(记者:韩洪烁 通讯员:周传义)

“中山大学号”海洋综合科考船

“海琴号”完成海底观测、取样作业

张知行